最新

-

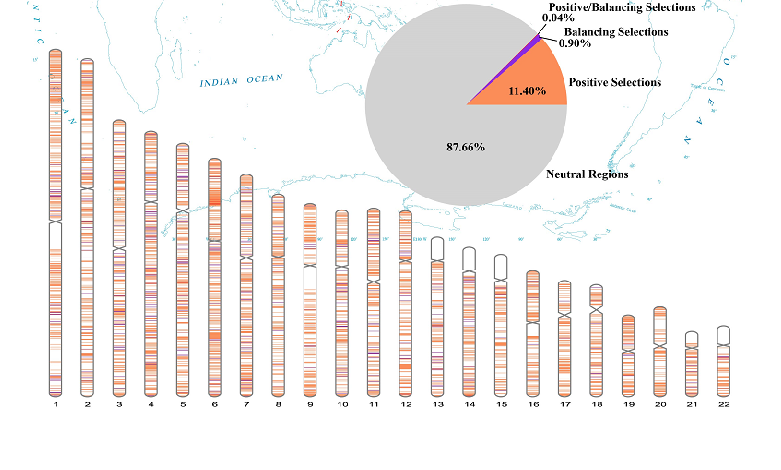

“女娲”基因组第五篇| 徐涛/何顺民团队揭示中国人群基因组非编码调控元件的适应性选择近日,"女娲"基因组团队在《Molecular Biology and Evolution》杂志上进一步推出题为"Adaptive Selection of Cis-regulatory Elements in the Han Chinese"的研究论文,重点阐释了适应性选择下非编码调控元件对表型演化的影响。研究结果发现汉族人群常染色体基因组区域大约12%... 适应性选择是影响人类表型发展和分化以及种族人群之间疾病易感性差异的主要因素之一。基因组中非编码元件占据超过98%的区域,和蛋白编码元件一样,非编码元件在表型塑造过程中发挥重要作用。近年来,人类基因组范围的非编码调控元件如增强子、启动子得到了系统的鉴定与注释,然...2024-02-29

-

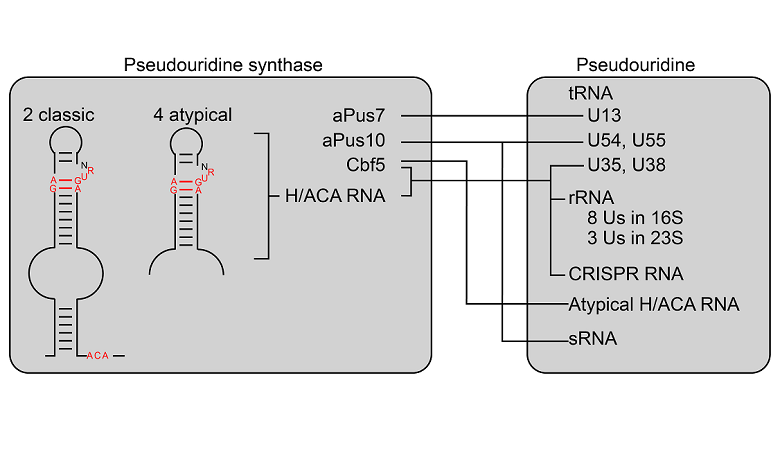

叶克穷研究组揭示古菌中假尿嘧啶分布和合成的全局图谱2024年2月20日,中国科学院生物物理研究所叶克穷研究组在《Nucleic Acids Research》在线发表了题为"Landscape of RNA pseudouridylation in archaeon Sulfolobus islandicus"的研究论文,首次揭示了一个古菌中RNA假尿嘧啶修饰分布和合成的全局图谱。 2024年2月20日,中国科学院生物物理研究所叶克穷研究组在《Nucleic Acids Research》在线发表了题为"Landscape of RNA pseudouridylation in archaeon Sulfolobus islandicus"的研究论文,首次揭示了一个古菌中RNA假尿嘧啶修饰分布和合成的全局图谱。假尿嘧啶修饰是RNA中频率最...2024-02-27

-

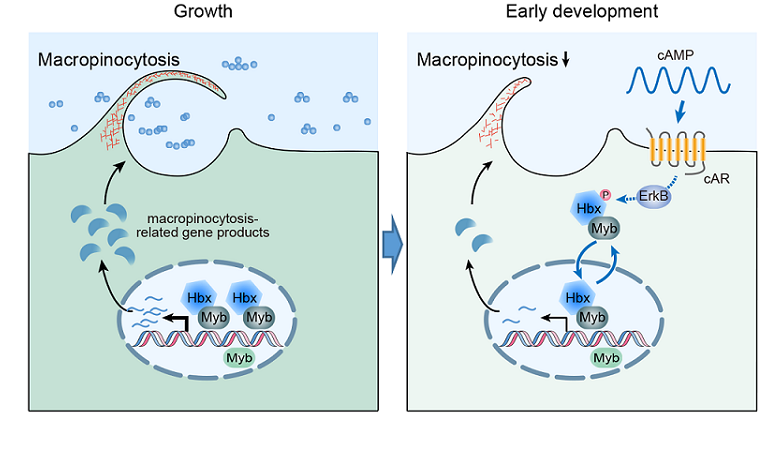

蔡华清研究组与北京大学李磊研究组合作揭示细胞应对营养胁迫调节巨胞饮水平的适应性机制2024年2月6日,中国科学院生物物理研究所蔡华清研究组和北京大学李磊研究组在《Developmental Cell》杂志发表题为"A transcription factor complex in Dictyostelium enables adaptive changes in macropinocytosis during the growth-to-development transition"的研究论文。... 2024年2月6日,中国科学院生物物理研究所蔡华清研究组和北京大学李磊研究组在《Developmental Cell》杂志发表题为"A transcription factor complex in Dictyostelium enables adaptive changes in macropinocytosis during the growth-to-development transition"的研究论文。...2024-02-07

-

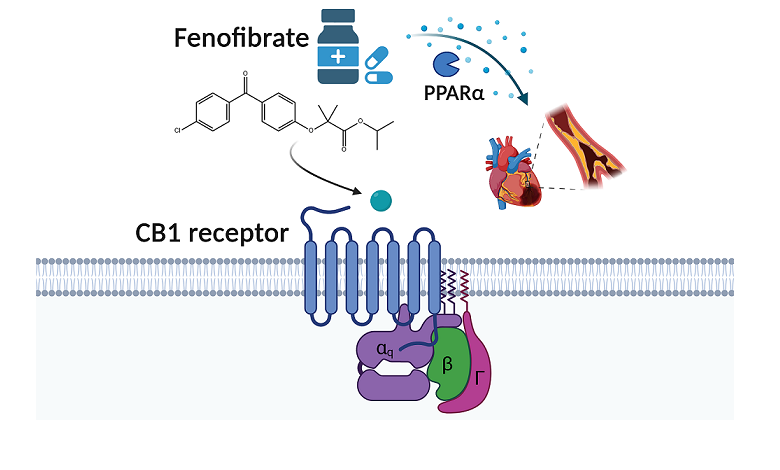

王江云研究组在大麻素受体配体识别和G蛋白选择性机制研究方面取得重要进展2024年1月31日,中国科学院生物物理研究所王江云团队在《Advanced Science》在线发表了题为"Fenofibrate recognition and Gq protein coupling mechanisms of the human cannabinoid receptor CB1"的研究论文,报道了在人源大麻素受体CB1对上市药物非诺贝特的分子识别和G蛋白选... 2024年1月31日,中国科学院生物物理研究所王江云团队在《Advanced Science》在线发表了题为"Fenofibrate recognition and Gq protein coupling mechanisms of the human cannabinoid receptor CB1"的研究论文,报道了在人源大麻素受体CB1对上市药物非诺贝特的分子识别和G蛋白选...2024-02-05

-

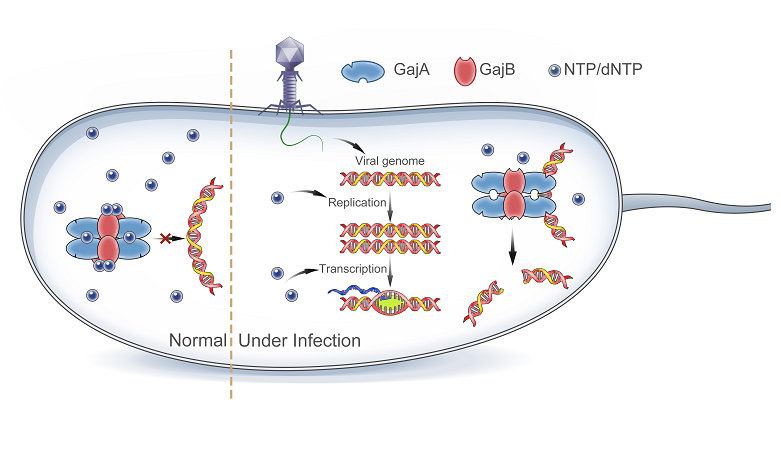

卫涛涛研究组与合作者共同揭示Gabija复合物抗噬菌体侵染的分子机理2024年1月29日,中国科学院生物物理研究所卫涛涛研究组联合深圳湾实验室马军研究组及生物物理研究所章新政、许文青研究组在Nature Communications发表了题为Structural and biochemical insights into the mechanism of the Gabija bacterial immunity system的研究论文,报道... 为了应对噬菌体的入侵,原核生物演化出多种精巧的免疫系统以实现自我保护。对原核生物免疫系统的深入研究催生了多种具有里程碑意义的分子生物学工具,包括在分子克隆实验中广泛应用的限制性核酸内切酶系统,以及在基因编辑领域中大放异彩的CRISPR-Cas系统等。然而,细菌和古菌...2024-01-31

-

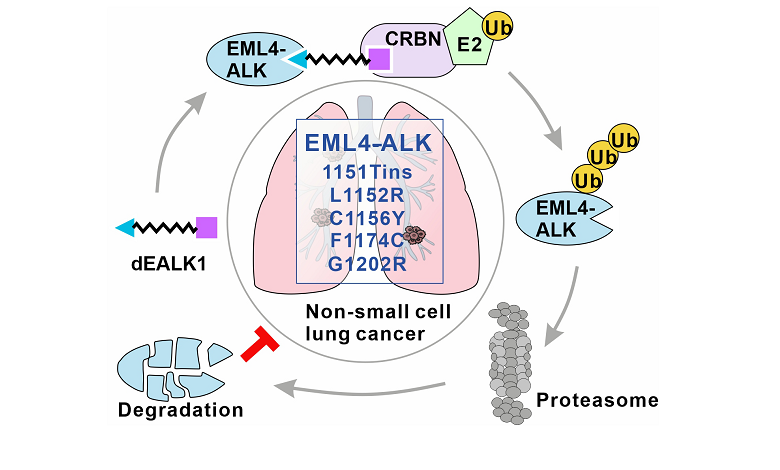

李新建研究组与合作者研发靶向致癌融合蛋白EML4-ALK的小分子降解剂2024年1月26日,李新建研究团队与合作者在iScience杂志在线发表题为"A small-molecule degrader selectively inhibits the growth of ALK-rearranged lung cancer with ceritinib resistance"的研究论文,研发了可高效降解EML4-ALK融合蛋白的小分子降解剂dEALK1。研究结果表明d... 依据国家癌症中心最新数据,2020年中国新发肺癌82万例,在肿瘤发病率中排名第一。基于病理学分型,约85%肺癌病例为非小细胞肺癌;基于基因分型,约5%非小细胞肺癌携带EML4-ALK融合基因突变。在正常细胞中,ALK是一种受体酪氨酸蛋白激酶,与多种生长因子结合后激活参与DNA合成和...2024-01-30

-

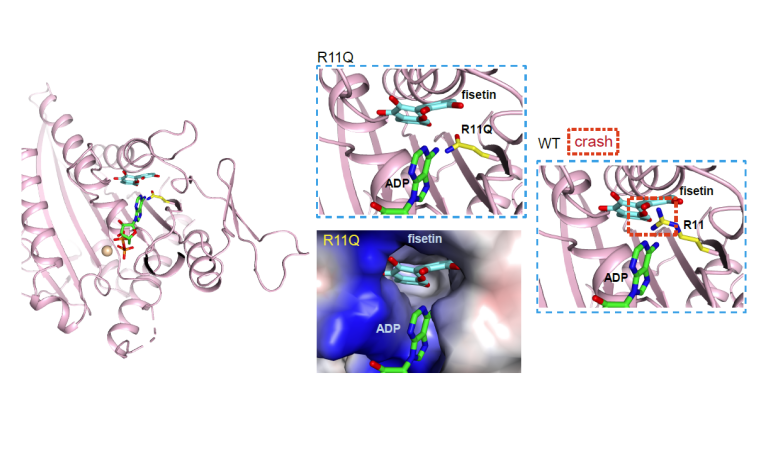

冯巍研究组和清华大学欧光朔研究组合作发现黄酮类化合物可以挽救驱动蛋白的致病突变2024年1月25日,中国科学院生物物理研究所冯巍研究组与清华大学欧光朔研究组合作在《PNAS》上发表了题为"A Plant Flavonol and Genetic Suppressors Rescue a Pathogenic Mutation Associated with Kinesin in Neurons"的文章。该研究报导了一种名为非瑟酮的黄酮醇类化合物,可... 轴突运输是指在神经元轴突内部进行的物质运输过程。这一过程涉及细胞器、蛋白质、RNA和其他分子的定向移动,确保这些物质在神经元不同部位之间的传递和交换。轴突的货物运输依赖于微管轨道和分子马达蛋白。神经元内部的微管网络提供重要的通路,使得细胞器、蛋白质和其他分子能...2024-01-29

-

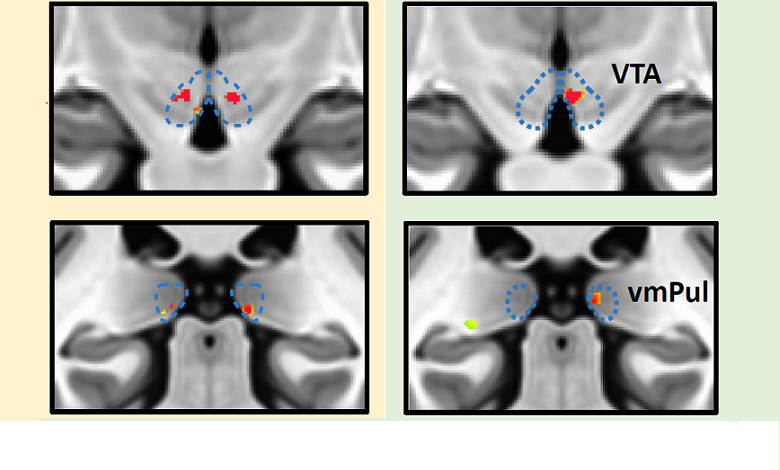

张朋研究组、何生研究组合作揭示人类皮层下通路在非注意和意识下检测碰撞轨迹2024年1月18日,中国科学院生物物理研究所视觉与脑成像团队和中国人民解放军总医院神经眼科团队在《Plos Biology》合作发表题为"Human subcortical pathways automatically detect collision trajectory without attention and awareness"的研究论文。该研究以健康成人和皮层偏... 检测迫近的碰撞轨迹对生存至关重要。之前的研究发现昆虫、鱼类、鸟类和啮齿类动物的大脑中存在专门的神经元和神经环路检测迫近物体。然而,人类大脑中检测迫近的碰撞轨迹的神经环路机制,及其与注意和意识的关系目前尚不清楚。2024年1月18日,中国科学院生物物理研究所视觉与脑...2024-01-23