杨艳研究组与合作者共同揭示

人类丘脑神经元双模式放电在意识障碍中的神经机制

意识障碍是一种患者经历严重的颅脑损伤后丧失自主意识和交互能力的疾病,其诊疗康复是神经科学和临床医学面临的重大挑战。脑深部电刺激(DBS)等神经调控技术正逐步成为意识障碍的临床干预手段,能够有效调控中央丘脑神经活动,重塑脑网络,进而促进意识恢复。然而,目前对于中央丘脑神经元放电在意识障碍中的具体作用机制仍知之甚少,这在很大程度上限制了临床治疗效果的提升。

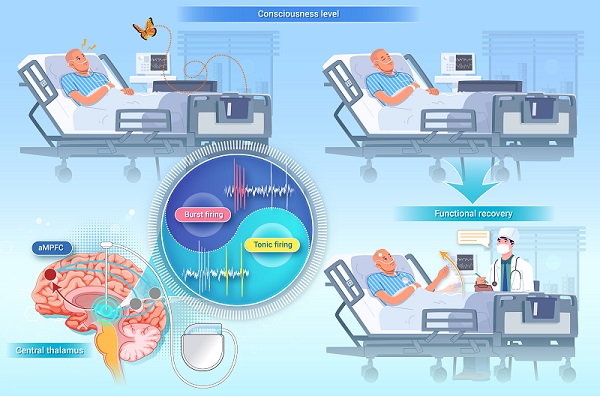

2025年2月25日,中国科学院生物物理研究所杨艳组与首都医科大学附属北京天坛医院何江弘团队联合在《The Innovation》期刊上发表题为"Thalamic burst and tonic firing selectively indicate patients'consciousness level and recovery"的研究论文。该项工作通过研究中央丘脑神经元双模式电活动与意识状态及恢复之间的紧密联系,致力于解码中央丘脑神经元电信号在意识障碍中的独特功能。研究团队采集了29名意识障碍患者的丘脑神经元电活动,并结合临床量表评分和多模态神经影像数据,进行了系统性分析。从神经元动作电位发放中提取了10个电活动特征,全面评估了丘脑神经元的激活数目、发放强度和变异性等特征指标,其中也包含了簇状放电和持续性放电的相关特征。研究发现与微意识状态患者相比,植物状态患者激活的丘脑神经元数目更少,且表现出更长、更不稳定的簇状放电活动,同时簇状放电强度显著降低。为了更全面地整合这些差异特征,研究团队创新性地构建了神经指数(neuronal index),该指数在两类患者间存在显著差异,能够有效反映患者的意识状态水平。意识恢复患者的中央丘脑表现出更强的持续性放电活动、更高的神经元发放间隔变异性、更多的激活神经元数目,以及更不规则且强度更高的多神经元放电活动。中央丘脑CM/Pf核团到前内侧前额叶皮层(aMPFC)的有效连接(ECCM/Pf-aMPFC)是区分患者功能恢复情况的关键指标。通过整合持续性放电活动强度、神经元发放间隔变异性和ECCM/Pf-aMPFC等指标,团队构建了患者恢复情况的预测模型,在患者功能恢复方面显示出较高的预测效能。这项研究不仅深化了对意识障碍丘脑机制的理解,也为个体化DBS参数优化提供了重要理论支持。

图:丘脑神经元电活动在意识状态与恢复中的不同作用

中国科学院生物物理研究所王欢助理研究员和胡永祥博士后为论文共同第一作者。中国科学院生物物理研究所认知科学与心理健康全国重点实验室杨艳研究员(Lead contact)与首都医科大学附属北京天坛医院何江弘主任为论文共同通讯作者。中国科学院生物物理研究所何生研究员、张朋研究员,比利时列日大学Steven Laureys教授,首都医科大学附属北京天坛医院杨艺主任医师、徐珑副主任医师、葛芊芊博士研究生,中国人民解放军总医院夏小雨副主任医师、党圆圆主治医师为该论文做出了重要贡献。该工作得到北京市自然科学基金重点专项、2030-"脑科学与类脑研究"重大项目、国家自然科学基金的资助。

文章链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666675825000499

院英文网报道链接:

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/life/202504/t20250411_1041027.shtml

(供稿:杨艳研究组)

附件下载: